ジェンダーバイアスとは?ジェンダーギャップ指数と、世界の取り組みについて紹介

「男性らしさ、女性らしさ」といった言葉に象徴される無意識の偏見である、ジェンダーバイアス。

本記事では、「ジェンダーバイアス」を身近な例と共に解説し、日本と海外のジェンダーギャップの比較や取り組みを紹介していきます。

ジェンダーバイアスとは?

生まれ持った体の性別とは別に、社会や文化の中で「こうあるべき」と期待される性別役割のことを「ジェンダー」と呼びます。

私たちは、こうした「男性らしさ」「女性らしさ」といった固定観念(ステレオタイプ)に影響されて、無意識のうちに人の性別や能力、役割などを決めつけてしまうことがあります。

この固定観念が原因で生まれる、性別に基づく偏見や差別を「ジェンダーバイアス」と言います。

このジェンダーのステレオタイプは、個人の可能性や選択を制限したり、差別や不平等を引き起こす原因となります。

職業の選択

男性は科学などの技術分野に向いており、女性は看護などのケア職に向いているなど

家庭内の役割

男性は働いて家計を支える、女性は家庭を守り育児をするなど

社会的な地位

リーダーシップは男性、女性はサポート役に適しているなど

メンタルヘルス

男性は強くて泣かない、女性は感情的でお淑やかであるべきなど

この他にも、トイレの標識にもあるように男性は青、女性は赤などの色のジェンダーバイアスや、「女子力」や「イクメン」などの言葉によるジェンダーバイアスがあります。

ジェンダーギャップ指数とは?海外と日本の比較

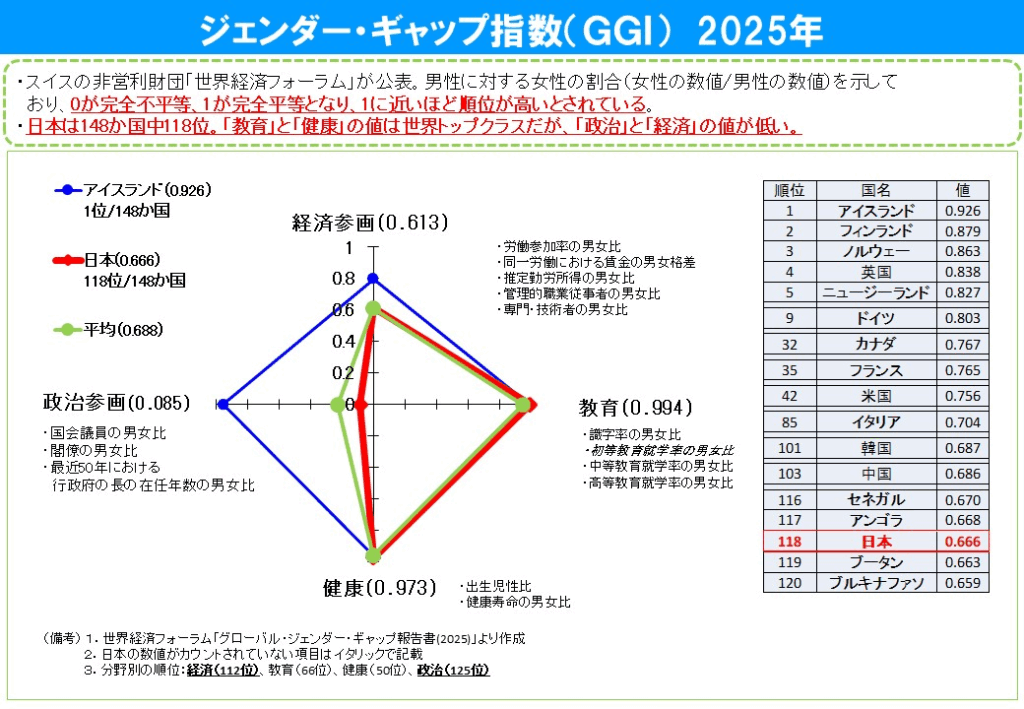

「ジェンダーギャップ指数」とは、世界経済フォーラム(WEF)が2006年から毎年発表している、ジェンダー平等に関する状況を数字で表したものです。

「経済」「教育」「健康」「政治」の4つの分野におけるジェンダー格差を分析し、「0」が完全不平等、「1」が完全平等を示します。

これは、国際社会における各国のジェンダーに関する現在地や課題を可視化するための、重要な指標として用いられています。

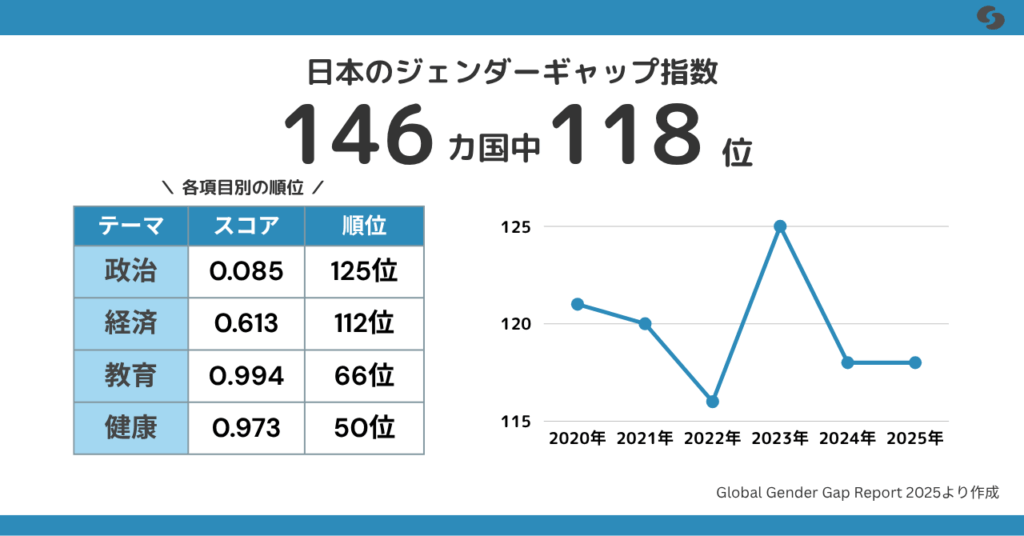

2025年の世界全体のジェンダーギャップ指数の総合スコアは0.688でした。日本のスコアは0.666で、146カ国中118位という結果でした。

前年の0.663からわずか0.003の改善はされたものの順位は変わらず、この結果はG7の中でも最下位でした。ランキングの上位は北欧諸国が多くを占め、1位は16年連続でアイスランドです。スコアは0.926と、調査対象国で唯一0.9を超える高い水準でした。

日本の現状

日本のジェンダーギャップ指数は、項目別に見るとその評価が大きく分かれます。

日本の各項目のジェンダーギャップ指数をみていくと、教育や健康分野でのスコアは高いものの、政治・経済分野のスコアの低さが総合順位に影響しています。

◾️教育

日本の教育は、識字率や高校までの就学率で世界1位と高い評価を得ています。しかし、大学進学以降では男女差が生まれ始め、これが総合的な教育分野の順位を押し下げる要因となっています。

例えば、理工系学部の女性比率の低さや、過去に発覚した医学部での女子受験者に対する不正入試などが問題にあげられます。東大のような旧帝大を目指す女子学生の割合も低くなっており、女子学生の割合が3割に満たない状態が続き、「3割の壁」とも言われています。背景には地方女子生徒の進学を阻む経済的・環境的な制約といった社会構造の課題があるとされています。

◾️健康

健康の分野において、日本は「出生時性比」の項目で世界1位と極めて高い評価を得ています。これは、生まれてくる子どもの男女比が自然な状態に保たれていることを示すものです。国によっては、「跡継ぎは男子」といった男児選好の考えから、女の子だと分かった時点での人工妊娠中絶(性選別)が横行し、男女比が著しく不均衡になる問題が起きています。

◾️経済

日本のジェンダーギャップで特に深刻なのが経済分野です。中でも、企業の管理職や国会議員、国家公務員といった地位を占める女性の割合は極端に低く、スコアは0.192となっています。このような役職に就いている人のうち女性が約16%に対し、男性が約84%という大きな偏りがあります。意思決定の場に女性が少ないことが、組織の多様性を妨げ、賃金格差などの課題に繋がる大きな要因となっています。

◾️政治

政治の分野では、スコアが0.085であり、総合125位という結果になっています。この要因としては国の重要方針を決定する閣僚の女性比率が10%と極端に低いことがあげられます。内閣の男女比にこれほどの偏りがあることは、国民の半数を占める女性の視点や経験が、政策決定の最高機関に十分に反映されていないことを意味します。これが政治分野全体の評価を大きく引き下げる要因となっています。

ジェンダーバイアスにおける世界的な取り組み

クオータ制の推進

クオータ制とは、政治や経済の場で歴史的に少数派とされてきた集団、特に女性の社会参加を促すため、議席や候補者、役職の一定割合を割り当てる制度です。1970年代にノルウェーなどで導入されて以来、北欧諸国で女性議員の比率を飛躍的に高める原動力となりました。

日本では2018年に「政治分野における男女共同参画推進法」が成立し、各政党に候補者の男女比率を均等にする「努力義務」を課しましたが、罰則規定などの法的拘束力はありません。そのため実効性には限界があり、女性議員が一向に増えない日本の現状を打開する鍵として、より実効性のある制度導入を求める議論が続いています。

UN Women「HeForShe」

HeForShe(ヒーフォーシー)とは、UN Women(国連女性機関)が立ち上げた、ジェンダー平等のための世界的な連帯ムーブメントです。2014年に親善大使のエマ・ワトソンが国連で行ったスピーチを機に、世界的な注目を集めました。

出典:HeForShe:ジェンダー平等を実現するムーブメント UN WOMEN

https://japan.unwomen.org/ja/heforshe

当初は、男性や男の子が女性の権利のために行動することを呼びかけるものでしたが、現在は性別に関わらず全ての人が当事者として、共に責任を担う運動へと進化しています。あらゆる立場の人々が手を取り合い、私たちの世代でジェンダー平等を達成することを目標に、世界中で行動を呼びかけています。

Run like a girl

P&Gのブランド「Always」による「#LikeAGirl」キャンペーンは、「女の子らしく」という言葉が持つ否定的なイメージに疑問を投げかけました。キャンペーン動画では、大人が「女の子らしく走って」と頼まれると弱々しく演じる一方、少女たちが全力で走る姿を対比する内容になっています。これにより「女の子らしい」という言葉の意味合いが、後から身についた偏見であることに気づきを与え、「女の子らしく」を弱さではなく、全力で素晴らしいことの代名詞に変えようと、世界に問いかけた感動的な取り組みです。

出典:もっと自由な“わたしらしく”へ。悩み多き思春期の女子たちの背中を押すキャンペーン「#LikeAGirl」greenz

https://greenz.jp/2014/08/08/likeagirl/

日本の取り組み

日本政府はジェンダーギャップ解消に向け、様々な取り組みを進めています。経済分野では「女性活躍推進法」を柱に、企業に行動計画の策定や男女間の賃金格差の公表を義務付け、取り組みの「見える化」を促進させています。

出典:女性活躍推進法『見える化』サイト 男女共同参画局

https://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html

さらに「男女共同参管基本計画」では、2025年までに政治分野での女性候補者比率や、企業での女性管理職比率などの具体的な数値目標を掲げています。また、将来の格差是正を見据え、理工系(STEM)分野へ進む女子生徒を増やすための教育支援にも力を入れています。

ジェンダー教育の必要性

ジェンダーバイアスは、社会の歴史や文化を通じて形成され、誰もが悪意なく内面化している根深い偏見です。この無意識の思い込みが、気づかぬうちに個人の可能性を狭め、社会全体の不利益にも繋がっています。

こうしたバイアスがもたらす社会的な不利益を改善するため、そして何より、子どもたちが「男性らしく」「女性らしく」という縛りから解放され、「自分らしさ」を見つけるためにジェンダー教育は不可欠です。

SISTERSのジェンダー教育

SISTERSでも、無料で出張授業を行っています。

SISTERSの出前授業は、各学校のご要望や生徒の発達段階に合わせて内容をカスタマイズできます。ジェンダー教育の授業では、ジェンダーやジェンダーレス、LGBTQ +などの基本的な理解を始め、ステレオタイプからの解放を支援し、その先にある「自分らしさ」の発見をお手伝いいたします。

詳しくは下記の記事をご覧ください。